La fracture du col du fémur – communément appelée fracture de la hanche – correspond à la cassure de la partie supérieure du fémur, au niveau de son col, juste en dessous de la tête fémorale. C’est une blessure fréquente chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes ménopausées souffrant d’ostéoporose. En effet, cette fracture est souvent la conséquence d’une chute mineure chez un sujet aux os fragilisés. Elle constitue une complication grave de l’ostéoporose en raison des séquelles qu’elle entraîne et de la mortalité qui peut y être associée. La fracture du col du fémur entraîne une rupture de la continuité de l’os de la hanche, rendant la station debout et la marche impossibles. Chez un patient jeune, il s’agit généralement d’un accident isolé dont on peut espérer un rétablissement complet ; en revanche, chez une personne âgée fragile, une telle fracture peut avoir des conséquences vitales et compromettre l’autonomie future.

Sommaire

La fracture du col du fémur représente un enjeu majeur de santé publique dans le contexte du vieillissement démographique. Les femmes sont touchées environ trois fois plus que les hommes en raison de la perte osseuse après la ménopause. Neuf fois sur dix, la fracture est consécutive à une chute, même bénigne. Les conséquences sont souvent sévères : une partie des patients décède dans l’année qui suit et beaucoup gardent des séquelles définitives avec une perte d’autonomie.

Quelques chiffres clés en France :

| Indicateur | Valeur |

|---|---|

| Hospitalisations annuelles pour fracture du col du fémur | ≈ 75 000 (patients ≥ 65 ans) |

| Proportion de femmes | ≈ 75 % (3 femmes pour 1 homme) |

| Mortalité à 1 an après la fracture | ≈ 25 % |

| Perte d’autonomie durable | ≈ 50 % des patients |

Définition de la fracture du col du fémur

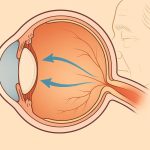

La fracture du col du fémur désigne la cassure de la portion étroite du fémur située juste en dessous de la tête fémorale, dans l’articulation de la hanche. C’est l’une des deux principales formes de fracture de la hanche. Elle se manifeste typiquement par une douleur intense à l’aine ou à la hanche après une chute, avec incapacité immédiate à se relever ou à marcher. La jambe affectée peut apparaître plus courte et en rotation externe. Le diagnostic est confirmé par radiographie.

Chez la personne âgée, elle survient le plus souvent à la suite d’une chute de sa hauteur. À l’inverse, chez le sujet jeune sans fragilité osseuse, il faut généralement un traumatisme violent (accident de la route, chute d’un lieu élevé, etc.) pour casser le col fémoral. Ce type de fracture chez l’adulte jeune reste rare. En revanche, au-delà de 70 ans, elle devient de plus en plus fréquente. La moitié des cas surviennent entre 80 et 89 ans.

Causes et facteurs de risque

Le mécanisme immédiat est généralement une chute latérale sur la hanche. Chez la personne âgée, même une chute apparemment bénigne peut causer une fracture si le squelette est fragilisé. Cette fragilité est principalement due à l’ostéoporose. De plus, divers facteurs augmentent le risque de chute ou de fracture :

- Ostéoporose – fragilisation du squelette, particulièrement chez les femmes après la ménopause.

- Âge avancé – le risque augmente fortement avec l’âge.

- Sexe féminin – risque plus élevé chez les femmes, en raison des effets hormonaux.

- Antécédents de fracture – un historique personnel ou familial augmente le risque.

- Troubles de santé affectant l’équilibre – maladies neurologiques, troubles cognitifs ou visuels.

- Médicaments et substances – sédatifs, opioïdes, traitements hypotenseurs, alcool.

- Mode de vie sédentaire et dénutrition – affaiblissement musculaire et carences alimentaires.

- Environnement domestique dangereux – escaliers, sols glissants, mauvaise lumière, etc.

Prévention chez les personnes âgées

Pour éviter les fractures du col du fémur, il est essentiel d’agir à deux niveaux : renforcer les os et éviter les chutes. Voici quelques mesures efficaces :

- Alimentation riche en calcium et en vitamine D – par le biais de l’alimentation ou de compléments si nécessaire. Un bon apport en protéines est aussi essentiel.

- Activité physique régulière – marche, gymnastique douce, renforcement musculaire, exercices d’équilibre.

- Hygiène de vie saine – maintien du poids, arrêt du tabac, réduction de l’alcool.

- Dépistage et traitement de l’ostéoporose – notamment chez les personnes à risque.

- Aménagement du domicile – suppression des obstacles, amélioration de l’éclairage, équipements de sécurité.

- Aides techniques et suivi médical – canne, déambulateur, protections de hanches, téléassistance, bilans médicaux réguliers.

Traitement et guérison

Une prise en charge en urgence est nécessaire après une fracture du col du fémur. Après diagnostic, une intervention chirurgicale est souvent réalisée dans les 48 heures. L’objectif est de permettre au patient de se mobiliser rapidement et d’éviter les complications liées à l’alitement.

Deux approches chirurgicales principales existent :

- Ostéosynthèse – fixation des fragments osseux à l’aide de vis ou plaques métalliques.

- Prothèse de hanche – remplacement partiel ou total de l’articulation, souvent utilisée chez les personnes âgées peu mobiles.

Dans des cas très particuliers, un traitement non chirurgical peut être envisagé, mais il reste rare.

Après l’intervention, la rééducation commence rapidement. Elle peut se faire à domicile ou en centre spécialisé. L’objectif est de récupérer la mobilité et de préserver l’autonomie. Une guérison complète nécessite généralement 3 à 6 mois. Un appui technique (canne, déambulateur) est souvent nécessaire pendant cette période.

Même avec un bon traitement, certaines séquelles fonctionnelles peuvent persister. Le recours à une aide pour les tâches quotidiennes est parfois indispensable. Une entrée en maison de retraite peut être envisagée selon la situation.

Espérance de vie après une fracture du col du fémur

La fracture du col du fémur chez la personne âgée est associée à une surmortalité significative. En temps normal, une fracture osseuse n’est pas mortelle en elle-même, mais dans ce cas, les complications et la fragilité des patients entraînent un risque de décès élevé dans les mois qui suivent. En moyenne, environ 25 % des patients décèdent au cours de l’année suivant la fracture.

Ce taux avoisine 20 % chez les femmes et monte jusqu’à 30 à 35 % chez les hommes. Concrètement, une femme sur cinq et un homme sur trois peuvent décéder dans l’année qui suit une fracture de la hanche. Ces chiffres sont cohérents avec ceux observés à l’international. Les décès surviennent le plus souvent dans les six premiers mois, généralement à l’hôpital ou en établissement de soins.

Plusieurs facteurs expliquent cette mortalité élevée. D’abord, la fracture est souvent le révélateur d’une grande fragilité : elle concerne des personnes très âgées, souvent atteintes de maladies chroniques sévères. Le décès est rarement dû directement au traumatisme, mais plutôt à la décompensation de maladies existantes ou à des complications liées à l’alitement et à la chirurgie.

Parmi ces complications : thromboses veineuses profondes, embolies pulmonaires, infections (pulmonaires, urinaires), déséquilibres métaboliques, troubles cognitifs, escarres, perte musculaire ou dénutrition. Plus un patient présente de pathologies chroniques, plus son pronostic est engagé. Chez les patients les plus fragiles, le risque peut être multiplié plusieurs fois. L’âge avancé aggrave également les chances de survie : à gravité égale, un patient de 90 ans a un pronostic plus sombre qu’un patient de 70 ans.

Les données de suivi montrent qu’après une fracture du col du fémur, la survie à long terme est réduite par rapport à celle d’une personne du même âge sans fracture. Toutefois, il est important de rappeler que tous les patients ne décèdent pas : environ trois quarts survivent au-delà de la première année, et beaucoup peuvent vivre encore plusieurs années. Le pronostic dépend surtout de l’état général et de l’autonomie du patient avant l’accident.

Une personne âgée autonome, en bonne santé, ayant accès à une prise en charge rapide et complète (chirurgie, rééducation, suivi médical) a de bonnes chances de retrouver une qualité de vie correcte. À l’inverse, chez un patient déjà dépendant ou atteint de plusieurs maladies, la fracture peut accélérer la dégradation globale de l’état de santé. Plus de la moitié des survivants gardent des séquelles importantes, ce qui peut indirectement réduire leur espérance de vie en limitant leur capacité à faire face à de nouveaux problèmes de santé.

En somme, la fracture du col du fémur chez la personne âgée est un évènement grave qui compromet souvent la survie et l’autonomie. La mortalité élevée dans l’année qui suit – proche d’un quart des cas – reflète la vulnérabilité de ces patients.

Cela souligne l’importance de la prévention (lutte contre l’ostéoporose et les chutes) et d’une prise en charge rapide et coordonnée (chirurgicale, rééducative, gériatrique). Chaque amélioration dans ces domaines peut contribuer à prolonger la vie et à préserver la qualité de vie des personnes âgées confrontées à ce type de fracture.