La prévention des chutes constitue un enjeu de santé majeur chez les seniors. En France, plus d’un tiers des personnes de plus de 65 ans fait au moins une chute chaque année. Ces incidents peuvent entraîner des fractures, limiter l’autonomie et accroître le risque de complications médicales.

Les technologies actuelles proposent des dispositifs capables de détecter immédiatement un incident de chute et de déclencher une alerte vers des proches ou un centre de télésurveillance. La rapidité de la prise en charge améliore le pronostic et réduit significativement les séquelles.

Sommaire

Capteurs portables pour la détection de chutes

Les solutions portables se présentent sous la forme de bracelets, de médaillons ou de ceintures connectées. Elles intègrent des accéléromètres et des gyroscopes pour mesurer la vitesse, l’accélération et l’orientation du corps.

Un algorithme analyse les variations brusques de position et de mouvement pour identifier une chute. Il détecte notamment la perte de verticalité, la décélération soudaine et l’impact au sol.

Certaines montres intelligentes proposent déjà une fonction « détection de chute » : si l’utilisateur reste immobile après l’incident, l’appareil génère un appel ou un SMS vers un contact d’urgence.

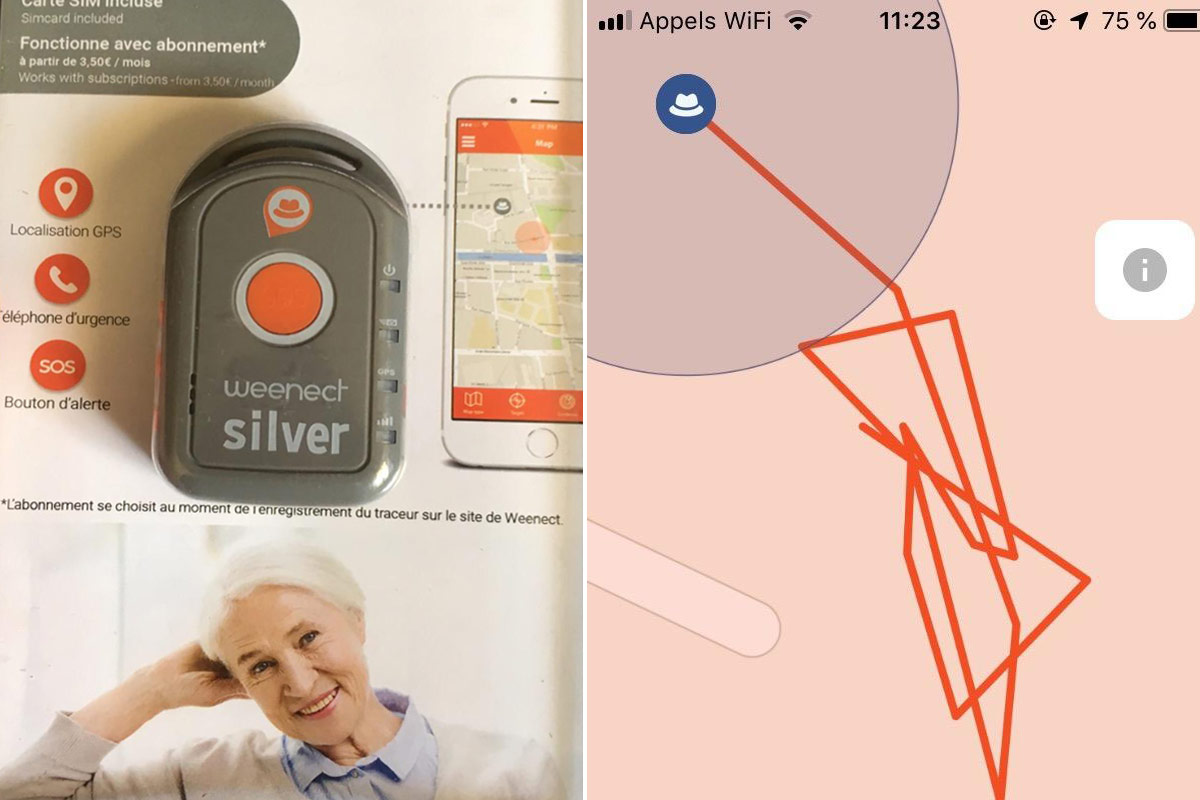

- Bracelets et médaillons : portés au poignet ou autour du cou, ils déclenchent un appel téléphonique vers un centre ou un proche en cas de chute.

- Ceintures anti-chute : équipées d’un accéléromètre et parfois d’un airbag, elles protègent le bassin avant d’alerter un service de télésurveillance.

- Chaussures connectées : dotées de capteurs de pression et d’accéléromètres, elles détectent les anomalies de marche et préviennent en cas de perte d’équilibre.

- Vêtements intelligents : certains prototypes intègrent des capteurs sous forme de patchs ou de textiles techniques pour suivre la posture et les mouvements.

Ces appareils offrent une mobilité complète, même à l’extérieur du domicile, grâce à leur connexion mobile et à la géolocalisation.

Capteurs environnementaux et ambiants

Les technologies ambiantes se basent sur des capteurs fixés directement dans le logement, sans nécessiter le port d’un appareil par la personne.

Les détecteurs infrarouges de mouvement (PIR) installés dans les pièces clés surveillent en continu l’activité des personnes. En l’absence de mouvement à des horaires habituellement actifs, le système envoie une alerte.

Des capteurs d’ouverture placés sur les portes, le réfrigérateur ou le robinet évaluent le rythme quotidien. Un fonctionnement en dehors des plages standard déclenche également une notification.

La vidéosurveillance intelligente combine des caméras à des algorithmes de reconnaissance pour détecter une chute en temps réel. Un opérateur peut alors être alerté ou les secours directement prévenus.

Enfin, les sols équipés de capteurs de pression identifient la présence prolongée d’un poids au sol, révélant ainsi une possible chute. Cette solution discrète s’intègre sous le revêtement du sol sans gêner l’environnement.

À lire également

Systèmes d’alerte et télésurveillance

Une fois l’incident détecté, plusieurs modes d’alerte peuvent être activés :

- Téléassistance 24 h/24 : appel automatique à un centre d’écoute capable de contacter les secours ou la famille.

- Notification mobile : envoi d’une alerte sur l’application d’un proche ou appel direct à un numéro prédéfini.

- Bouton d’urgence manuel : possibilité pour la personne d’appuyer sur un médaillon pour déclencher l’alarme.

- Alarmes locales : sirène ou voyant lumineux pour informer l’entourage immédiat.

Ces systèmes centralisent les informations et coordonnent l’intervention. La combinaison d’alertes automatiques et manuelles renforce la sécurité.

| Système | Capteurs / Technologie | Type d’alerte |

|---|---|---|

| Bracelet / médaillon | Accéléromètre, gyroscope | Appel ou SMS |

| Ceinture anti-chute | Accéléromètre + airbag | Airbag + appel |

| Capteurs ambiants | PIR, capteurs d’ouverture | Alerte à un centre ou proche |

| Vidéosurveillance | Caméras + IA | Notification opérateur |

| Sol connecté | Capteurs de pression | Alerte locale ou centrale |

Algorithmes de détection et réduction des fausses alertes

Les algorithmes de détection de chute s’appuient sur l’apprentissage automatique pour différencier une vraie chute d’un mouvement brusque sans conséquence. Un réseau de neurones peut être entraîné sur des milliers de scénarios pour affiner la prise de décision.

Des filtres complémentaires, comme l’analyse de la forme de l’onde d’accélération, permettent de filtrer les activités quotidiennes (s’asseoir brusquement, se pencher). L’objectif est d’optimiser le taux de détection et de minimiser le nombre de fausses alarmes.

Certains dispositifs combinent plusieurs capteurs (inertiels, pression, sonomètres) pour croiser les données et confirmer l’événement avant de déclencher l’alerte.

Intégration dans l’écosystème de santé

Les détecteurs de chute s’intègrent aujourd’hui aux plateformes de télémédecine et aux dossiers de santé électroniques. Les données collectées (fréquence des alertes, localisation, durée au sol) sont transmises aux professionnels afin de suivre l’état de santé sur le long terme.

Grâce à ces échanges, les équipes médicales peuvent ajuster le plan de soins, recommander une rééducation fonctionnelle ou adapter le domicile (installation de barres d’appui, revêtement antidérapant).

Enjeux réglementaires et confidentialité

Les dispositifs de détection de chute relèvent de la réglementation des dispositifs médicaux ou d’équipements liés à la santé. Ils doivent répondre aux normes européennes (marquage CE) et garantir la sécurité électrique et la fiabilité des données.

La collecte de données personnelles (mouvements, géolocalisation) soulève des questions de confidentialité. Les fabricants doivent assurer le chiffrement des transmissions et limiter l’accès aux seules personnes autorisées.

Limites et perspectives

Malgré les progrès, certains défis persistent. Les chutes dites « molles » ou les glissades sans impact fort peuvent échapper à la détection inertielle. De même, la portée du réseau mobile peut limiter les alertes à l’extérieur, dans des zones mal couvertes.

La recherche explore de nouvelles pistes, comme l’intégration de l’intelligence artificielle directement dans le capteur (edge computing) pour réduire la consommation énergétique et garantir un fonctionnement continu sans besoin de connexion permanente.

L’ajout de capteurs biométriques (fréquence cardiaque, variation de la peau) pourrait permettre de détecter l’état de stress ou un malaise avant même la chute, ouvrant la voie à une prévention encore plus proactive.

Formation et adoption des dispositifs

Pour garantir une utilisation optimale, il est essentiel d’instaurer une formation personnalisée auprès des personnes âgées. Un accompagnement initial permet de familiariser l’utilisateur avec le fonctionnement du bracelet, du médaillon ou du boîtier d’urgence. Les professionnels de santé ou les aidants peuvent organiser une démonstration pratique, en simulant une chute pour tester la réactivité du système et rassurer la personne sur son efficacité.

Un guide simplifié, sous forme de fiche illustrée, favorise la compréhension. Il précise comment porter l’appareil, changer la batterie et vérifier le signal réseau. L’accès à une assistance téléphonique en cas de doute renforce le sentiment de sécurité et encourage le maintien du dispositif de détection en usage quotidien.

- Atelier de prise en main : session collective ou individuelle pour présenter les fonctions principales.

- Vidéos tutoriels : courtes séquences accessibles en ligne ou sur clé USB pour revoir les gestes clés.

- Support continu : numéro dédié ou visite régulière d’un intervenant chargé de vérifier le matériel.

La participation active de la personne âgée à ces formations favorise son adhésion et réduit les risques d’oubli de port ou de désactivation intempestive. L’implication des proches et des aidants professionnels complète ce dispositif, en assurant un suivi régulier et en vérifiant le bon état de l’équipement.

Maintenance et autonomie des systèmes

Un élément souvent négligé concerne l’autonomie énergétique des capteurs. La durée de vie des batteries varie selon la technologie et la fréquence d’envoi des données. Les dispositifs portables offrent généralement une autonomie de plusieurs jours à quelques semaines. Il convient donc d’établir un planning de remplacement ou de recharge régulier.

Certains modèles intègrent une notification de batterie faible, avertissant la personne âgée et ses aidants via une alerte sonore ou une notification sur smartphone. Cette fonction évite la défaillance du système en cas d’oubli de recharge.

La maintenance préventive inclut également la mise à jour logicielle des capteurs. Les évolutions apportent de nouvelles fonctionnalités et corrigent d’éventuels dysfonctionnements. Un suivi rigoureux via une application dédiée ou un portail en ligne permet de planifier ces mises à jour sans perturber l’usage quotidien.

Enfin, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état physique des appareils (étanchéité, état des fixations, usure du bracelet). Cette inspection rapide, réalisée par un aidant ou un technicien, garantit la fiabilité du système et prolonge sa durée de vie.

Avec une attention portée à la formation, à la maintenance et à l’accompagnement, les détecteurs de chute deviennent un outil durable et efficace pour préserver la sécurité des personnes âgées, tout en offrant une tranquillité d’esprit à l’ensemble de l’entourage.