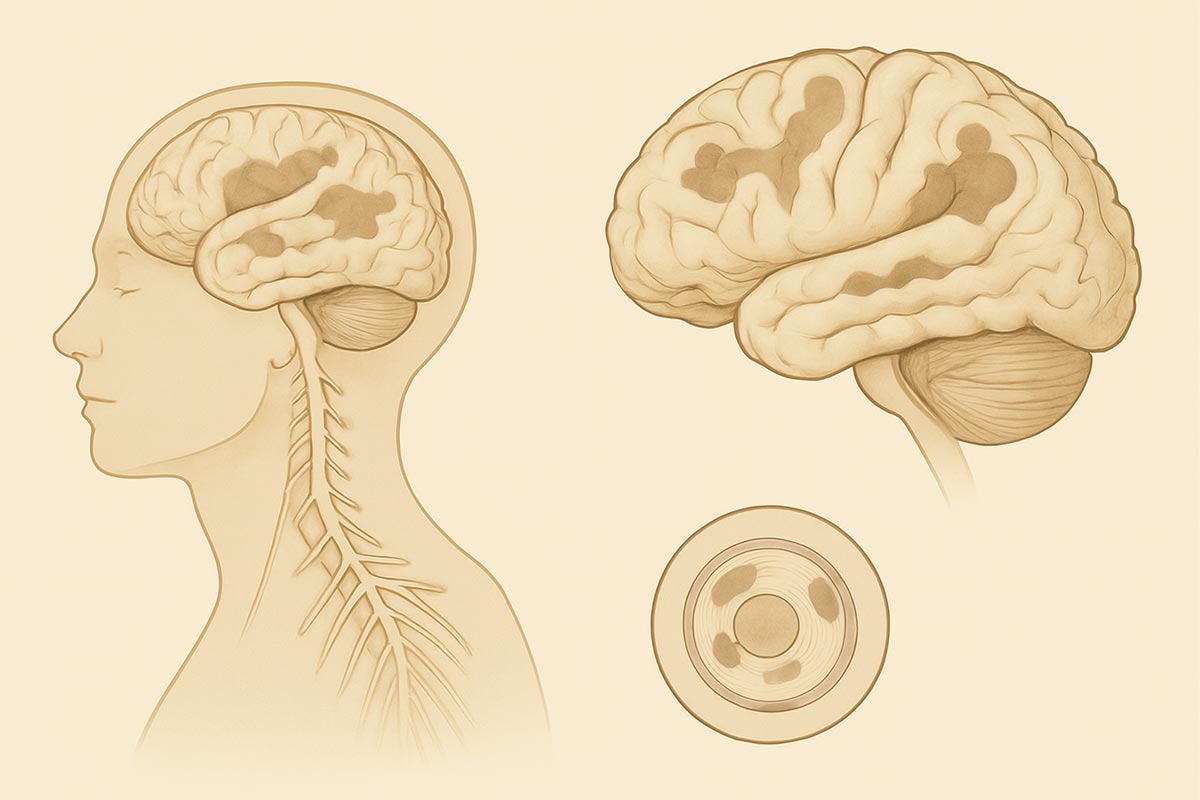

La leucopathie se caractérise par des lésions de la substance blanche du cerveau, c’est-à-dire l’altération de la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses. Ces lésions perturbent la communication entre les différentes régions cérébrales. Le terme leucopathie, également appelé leucoencéphalopathie, regroupe diverses maladies responsables de ces dommages neurologiques. Il ne s’agit pas d’une maladie en particulier, mais plutôt d’un état pouvant avoir de multiples causes. Souvent, la leucopathie est détectée lors d’une imagerie cérébrale (comme l’IRM) effectuée dans le cadre d’un bilan pour troubles cognitifs ou moteurs, ou même de façon fortuite chez une personne ne présentant aucun symptôme.

Sommaire

La leucopathie apparaît fréquemment chez les adultes d’un certain âge. En effet, de légères lésions de la substance blanche sont très courantes chez les seniors. Cette atteinte peut toutefois survenir également chez des personnes plus jeunes en fonction de sa cause, par exemple dans le cadre de maladies spécifiques. Comprendre les symptômes auxquels elle peut donner lieu, identifier ses causes possibles et connaître les traitements disponibles aide à mieux appréhender cette condition neurologique.

Qu’est-ce que la leucopathie ?

Sur le plan médical, la leucopathie désigne une détérioration de la substance blanche du cerveau, quelle qu’en soit la cause. La substance blanche est constituée des prolongements (axones) des neurones recouverts de myéline, un isolant lipidique essentiel à la transmission rapide des signaux nerveux. Lorsque cette gaine de myéline est endommagée, les influx nerveux circulent moins efficacement. Concrètement, la leucopathie signifie que certaines zones cérébrales ne parviennent plus à échanger efficacement les informations en raison de ces lésions.

Les termes leucopathie et leucoencéphalopathie sont synonymes. Ils proviennent du grec “leukos” (blanc) et “pathos” (maladie), signifiant littéralement “maladie de la matière blanche”. La leucopathie peut être diffuse ou localisée, légère ou étendue. Son évolution et sa gravité dépendent de l’ampleur des zones atteintes et de la cause sous-jacente.

Dans certains cas, en particulier chez les personnes âgées, des lésions modérées peuvent rester stables de longues années sans entraîner de troubles notables. En revanche, des atteintes plus sévères peuvent progressivement altérer les capacités cognitives, motrices ou émotionnelles. Il existe par ailleurs des formes héréditaires rares de leucopathie (appelées leucodystrophies), mais la grande majorité des cas sont acquis au cours de la vie.

Les symptômes de la leucopathie

Les manifestations d’une leucopathie peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre. Elles dépendent de la localisation des zones de substance blanche touchées et de l’étendue des lésions. Il arrive qu’une leucopathie soit asymptomatique, surtout lorsqu’elle est légère ou débutante : elle est alors découverte fortuitement lors d’un examen d’IRM. Cependant, lorsque les lésions perturbent des circuits nerveux importants, divers symptômes neurologiques peuvent apparaître. Voici les principaux troubles que l’on peut observer :

- Troubles de la coordination et de l’équilibre : des lésions au niveau des voies nerveuses motrices peuvent provoquer une maladresse inhabituelle, des difficultés à marcher ou à maintenir l’équilibre. La personne peut se déplacer plus lentement, trébucher fréquemment ou présenter une démarche instable.

- Troubles de la mémoire et de l’attention : l’atteinte de régions impliquées dans les fonctions cognitives peut entraîner des problèmes de mémoire, des difficultés à se concentrer ou à planifier des tâches. La personne peut oublier des informations récentes, avoir du mal à suivre une conversation ou à prendre des décisions.

- Modifications de l’humeur et du comportement : la leucopathie peut s’accompagner de changements émotionnels. On observe parfois une tendance dépressive, de l’apathie, de l’irritabilité ou des fluctuations de l’humeur. Ces altérations comportementales résultent de lésions touchant les circuits régulant les émotions et la personnalité.

- Troubles du langage : si les zones cérébrales liées au langage sont affectées, la personne peut éprouver des difficultés à trouver ses mots (anomie) ou à formuler correctement ses phrases. L’expression orale peut devenir moins fluide, et la compréhension du langage peut également être légèrement perturbée.

- Fatigue persistante : un état de fatigue chronique peut être associé à la leucopathie. Les lésions de la substance blanche semblent altérer les réseaux neuronaux impliqués dans l’éveil et l’énergie. La personne atteinte peut se sentir épuisée plus rapidement lors d’activités quotidiennes, même en l’absence d’effort intense.

Il est important de noter que ces symptômes ne sont pas spécifiques à la leucopathie et peuvent se rencontrer dans d’autres maladies neurologiques. Seul un examen médical approfondi, accompagné d’une imagerie cérébrale, peut confirmer que ces troubles sont liés à des lésions de substance blanche.

Par ailleurs, tous les patients ne présentent pas l’ensemble de ces manifestations : certains peuvent surtout souffrir de troubles cognitifs discrets, tandis que d’autres auront principalement des signes d’ordre moteur. Si la leucopathie progresse, en particulier dans sa forme vasculaire, elle peut aboutir à un déclin cognitif sévère (démence vasculaire) ou aggraver l’évolution d’une maladie neurodégénérative concomitante comme la maladie d’Alzheimer.

Les causes de la leucopathie

De nombreux mécanismes différents peuvent provoquer des lésions de la matière blanche cérébrale. On peut distinguer de façon générale les leucopathies acquises, liées à un facteur environnemental ou médical survenant au cours de la vie, et les leucopathies d’origine génétique (beaucoup plus rares). Parmi les causes acquises, plusieurs grands types se dégagent :

- Leucopathie d’origine vasculaire : c’est la cause la plus fréquente chez l’adulte, en particulier chez les personnes âgées. Des troubles de la circulation sanguine cérébrale endommagent progressivement la myéline. L’hypertension artérielle chronique, l’athérosclérose (dépôts de plaque dans les artères), le diabète mal équilibré ou le tabagisme figurent parmi les facteurs contribuant à ces micro-lésions vasculaires. On parle aussi de leucoaraïose pour désigner ces atteintes ischémiques diffuses de la substance blanche.

- Leucopathie inflammatoire : certaines maladies auto-immunes provoquent une inflammation du cerveau conduisant à la démyélinisation des neurones. La sclérose en plaques est l’exemple le plus connu : dans cette affection, le système immunitaire attaque la myéline, engendrant des plaques de leucopathie disséminées dans le cerveau et la moelle épinière. D’autres pathologies inflammatoires, comme certaines encéphalites, peuvent également être en cause.

- Leucopathie infectieuse : des infections virales ou bactériennes peuvent léser la substance blanche. La leucoencéphalopathie multifocale progressive, bien que rare, illustre ce type de cause : il s’agit d’une infection du cerveau par le virus JC, qui survient principalement chez des patients immunodéprimés et entraîne des lésions multiples de myéline. Certaines infections du cerveau (encéphalites chroniques, VIH non contrôlé) peuvent également provoquer une atteinte de la substance blanche.

- Leucopathie toxique ou métabolique : l’exposition à des substances toxiques ou certains désordres métaboliques peut endommager la myéline. Par exemple, une intoxication grave au monoxyde de carbone, une consommation de drogues neurotoxiques ou des effets secondaires de traitements anticancéreux (chimiothérapie) peuvent s’accompagner de lésions de substance blanche. De sévères carences nutritionnelles (par exemple une carence profonde en vitamine B12) relèvent aussi de ce mécanisme.

- Leucopathie post-traumatique : des traumatismes crâniens répétés ou un important traumatisme isolé peuvent entraîner des micro-lésions diffuses des fibres nerveuses. Ce phénomène, connu sous le nom de lésion axonale diffuse, se produit souvent lors de chocs violents (accidents de la route, chutes violentes) et peut laisser des séquelles au niveau de la matière blanche.

Il existe donc un grand nombre de pathologies susceptibles de causer une leucopathie. Bien souvent, plusieurs facteurs de risque coexistent chez un même individu. Par exemple, une personne âgée peut cumuler une hypertension artérielle non traitée et un diabète, ce qui augmente la probabilité de développer des lésions vasculaires de la substance blanche. À l’inverse, chez un adulte jeune sans facteur vasculaire, la découverte d’une leucopathie orientera plutôt vers une cause inflammatoire ou infectieuse.

Le diagnostic étiologique repose sur l’examen clinique et les examens complémentaires appropriés (analyses sanguines, ponction lombaire, etc.), mais l’imagerie par résonance magnétique reste l’outil clé pour mettre en évidence la leucopathie elle-même. L’IRM cérébrale montre des zones anormales dans la substance blanche (hyperintensités sur les séquences T2/FLAIR). Les médecins évaluent parfois l’ampleur de ces lésions à l’aide d’échelles de cotation (par exemple l’échelle de Fazekas pour la leucoaraïose).

Les traitements de la leucopathie

À ce jour, il n’existe pas de traitement capable de réparer directement la myéline endommagée dans le cerveau. La prise en charge de la leucopathie vise donc à agir sur sa cause sous-jacente lorsqu’elle est connue, et à atténuer les symptômes pour améliorer la qualité de vie du patient. Selon l’origine de l’atteinte de la substance blanche, les approches thérapeutiques diffèrent :

| Type de leucopathie | Exemple de cause | Approche thérapeutique |

|---|---|---|

| Vasculaire | Hypertension artérielle chronique | Contrôle strict des facteurs de risque cardiovasculaires (traitement antihypertenseur, régime alimentaire équilibré, activité physique régulière, arrêt du tabac) |

| Inflammatoire | Sclérose en plaques | Médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs pour réduire l’inflammation (ex : corticoïdes en phase aiguë, traitements de fond comme les interférons ou anticorps monoclonaux) |

| Infectieuse | Virus JC (LEMP) | Traitement de l’infection sous-jacente si possible (ex : thérapies antivirales, optimisation de l’immunité du patient), prise en charge de support pour limiter les complications |

| Toxique / métabolique | Intoxication au monoxyde de carbone | Élimination de l’exposition toxique ou traitement du trouble métabolique (ex : oxygénothérapie hyperbare pour aider à restaurer le fonctionnement cérébral après une intoxication au CO) |

| Génétique | Leucodystrophie héréditaire | Absence de traitement curatif dans la plupart des cas ; accompagnement pluridisciplinaire et, si disponible, inclusion dans des essais cliniques sur les thérapies géniques ou cellulaires |

En parallèle des interventions médicales spécifiques à la cause, un ensemble de mesures de réadaptation et de prévention vise à ralentir l’évolution de la leucopathie et à mieux vivre avec ses effets. Pour les formes d’origine vasculaire, il est essentiel d’adopter une bonne hygiène de vie pour protéger les vaisseaux sanguins cérébraux : alimentation équilibrée comprenant beaucoup de fruits et de légumes, exercice physique régulier, contrôle du poids, arrêt du tabac et suivi médical pour traiter les maladies comme l’hypertension, le diabète ou l’hypercholestérolémie. Ces mesures contribuent à réduire la progression des lésions et à prévenir les complications telles que les accidents vasculaires cérébraux.

Par ailleurs, la rééducation constitue une composante essentielle de la prise en charge. Selon les troubles constatés, différentes thérapies peuvent être mobilisées : kinésithérapie pour améliorer l’équilibre et la marche, orthophonie en cas de troubles du langage, ou encore ergothérapie pour aider aux activités quotidiennes si des difficultés motrices sont présentes. Il est également recommandé de stimuler les fonctions cognitives lorsque celles-ci sont touchées : activités de mémoire, jeux de réflexion, lecture, apprentissages nouveaux ou vie sociale active contribuent à maintenir les capacités intellectuelles et à ralentir le déclin cognitif.

Bien qu’on ne puisse pas encore guérir complètement une leucopathie, un suivi neurologique régulier et une prise en charge personnalisée offrent la meilleure chance de stabiliser son évolution. En identifiant précocement la cause et en instaurant les traitements adéquats, de nombreux patients parviennent à contrôler l’avancée des lésions. Avec une approche globale associant traitement de la cause, mesures préventives et rééducation, il est souvent possible de préserver l’autonomie et la qualité de vie malgré la présence de lésions de la substance blanche.