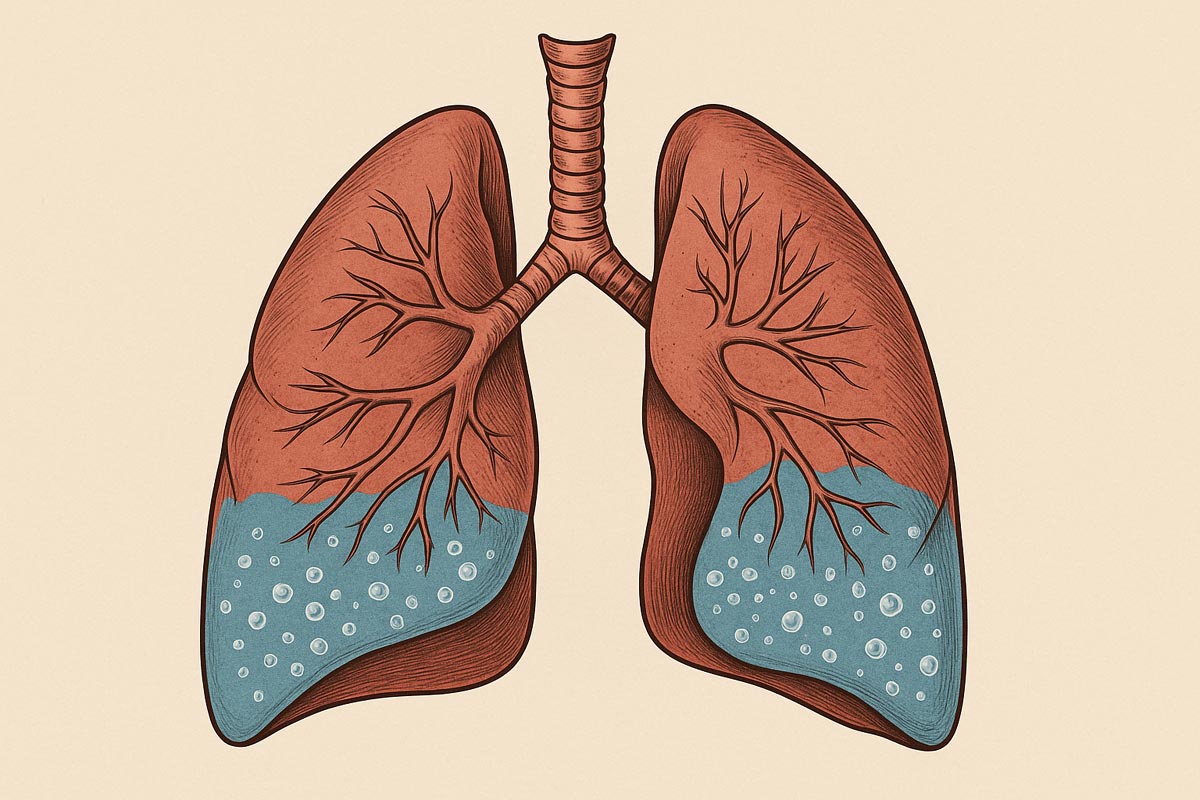

L’œdème pulmonaire désigne une accumulation anormale de liquide dans les alvéoles pulmonaires, ce qui gêne les échanges d’oxygène avec le sang. Cette accumulation peut entraîner une insuffisance respiratoire sévère si elle n’est pas traitée rapidement. L’apparition peut être soudaine (forme aiguë) ou progressive (forme chronique). Dans beaucoup de cas, l’œdème pulmonaire est secondaire à une insuffisance cardiaque gauche, lorsque le cœur ne parvient plus à éjecter le sang efficacement. Mais des mécanismes non cardiaques peuvent aussi être responsables, par exemple en cas d’infection pulmonaire ou d’inhalation de substances nocives.

Sommaire

Est-ce dangereux d’avoir de l’eau dans les poumons ?

Un œdème pulmonaire est dangereux parce qu’il empêche les poumons d’assurer correctement l’oxygénation. Dans la forme aiguë, les alvéoles se remplissent de liquide en peu de temps ; l’air y circule mal, l’oxygène passe difficilement dans le sang et les organes reçoivent une quantité insuffisante d’oxygène. Il en résulte une insuffisance respiratoire pouvant évoluer vers une urgence vitale. Dans la forme chronique, l’organisme s’adapte partiellement, mais la gêne respiratoire progresse au fil du temps en lien avec une maladie sous-jacente (souvent cardiaque) qui s’aggrave si elle n’est pas traitée.

Le niveau de danger dépend du délai avant la prise en charge, de l’âge, de l’état du cœur, de la fonction rénale, de la présence d’infections et de l’efficacité des mesures thérapeutiques. Chez les personnes de 70 ans et plus, les réserves cardiorespiratoires sont souvent plus limitées ; une intervention rapide et une surveillance attentive sont donc déterminantes. La reconnaissance précoce des signes et l’appel aux secours en cas de détresse constituent des éléments clés de sécurité.

Quelles sont les causes de l’eau dans les poumons ?

Deux grandes catégories de mécanismes expliquent l’accumulation de liquide dans les poumons :

- Causes cardiogéniques : l’insuffisance cardiaque gauche est la plus fréquente. Lorsque le ventricule gauche éjecte le sang de manière insuffisante, la pression augmente en amont dans la circulation pulmonaire et du liquide passe vers les alvéoles. Un infarctus récent, certaines valvulopathies et des troubles du rythme peuvent produire le même effet. Une poussée hypertensive majeure peut aussi déclencher un œdème aigu.

- Causes non cardiogéniques : une atteinte directe du poumon (infection sévère, inhalation de fumées irritantes, syndrome de détresse respiratoire aiguë), un traumatisme, une pancréatite, une septicémie, un accident d’altitude ou, plus rarement, une cause neurologique (œdème neurogénique) peuvent augmenter la perméabilité des capillaires pulmonaires et laisser passer du liquide vers les alvéoles.

Plusieurs contextes sont fréquemment associés : âge avancé, antécédents cardiaques, maladie rénale chronique, hypertension artérielle, infections respiratoires, consommation de sel élevée, effets indésirables de certains médicaments. Dans la vie quotidienne, des gonflements des membres inférieurs peuvent apparaître en cas d’insuffisance cardiaque ou rénale ; un œdème des pieds illustre ce type de manifestation périphérique souvent observée chez les seniors.

Quels sont les symptômes à surveiller ?

Le tableau clinique varie selon la rapidité d’installation et la cause. Dans la forme aiguë, les signes apparaissent en quelques minutes ou heures ; dans la forme chronique, ils progressent sur des jours ou semaines.

- Essoufflement important (dyspnée) : d’abord à l’effort, puis au repos, parfois brutalement. La position allongée peut majorer la gêne (orthopnée) ; beaucoup de patients dorment avec le buste surélevé.

- Toux : quinteuse, avec expectorations mousseuses, parfois rosées.

- Oppression thoracique : sensation de poids ou de serrement.

- Signes d’hypoxie : cyanose (coloration bleutée des lèvres), sueurs froides, agitation, confusion possible.

- Bruits anormaux : râles crépitants à l’auscultation.

- Œdèmes périphériques dans les formes prolongées : chevilles, jambes.

Chez la personne âgée, la présentation peut être atypique : baisse de l’endurance, diminution de l’appétit, épisodes de désorientation, sensation d’épuisement durable. Une fatigue chronique chez le senior peut traduire une pathologie cardiorespiratoire sous-jacente ; l’observation de ce symptôme dans le temps contribue à documenter l’évolution et à motiver une évaluation médicale.

Comment diagnostique-t-on un œdème pulmonaire ?

Le diagnostic s’appuie sur l’évaluation clinique, l’imagerie et la biologie. L’objectif est de confirmer la présence de liquide dans le poumon et d’identifier la cause, ce qui conditionne la prise en charge.

- Examen clinique : fréquence respiratoire élevée, tirage, cyanose, agitation. À l’auscultation, des crépitants fins et symétriques, surtout aux bases, orientent vers un remplissage alvéolaire. La pression artérielle peut être élevée (poussée hypertensive) ou basse (défaillance circulatoire).

- Radiographie thoracique : opacités bilatérales floconneuses, parfois aspect en « ailes de papillon » dans les formes aiguës. La radiographie aide aussi à repérer une cardiomégalie.

- Échocardiographie : examen de référence pour évaluer la fonction du ventricule gauche, la fraction d’éjection et dépister une valvulopathie ; distinction entre origines cardiogéniques et non cardiogéniques.

- Gaz du sang artériel : mesure de l’oxygénation (PaO2) et du CO2, évaluation de l’acidose.

- Biomarqueurs cardiaques : BNP/NT-proBNP souvent élevés en cas d’origine cardiogénique.

- Scanner thoracique : utile en cas de doute diagnostique ou pour écarter une embolie pulmonaire.

Des analyses complémentaires complètent le bilan, notamment rénal. L’interprétation du taux de créatinine contribue à apprécier la fonction rénale, paramètre essentiel pour gérer l’équilibre hydrique et l’utilisation des diurétiques.

| Paramètre | Repère habituel | Orientation en faveur d’un œdème |

|---|---|---|

| Fréquence respiratoire | 12–16/min | > 24–25/min |

| Saturation en O2 (SpO2) | > 95 % | < 90 % (hors pathologies chroniques particulières) |

| BNP / NT-proBNP | Bas | Élevé si origine cardiogénique probable |

Le clinicien interprète l’ensemble des données cliniques et paracliniques pour poser le diagnostic et estimer la gravité.

Peut-on traiter un œdème pulmonaire ?

Le traitement poursuit trois objectifs : corriger l’hypoxémie, réduire l’excès de liquide dans les alvéoles et traiter la cause. Le protocole s’adapte à la sévérité, aux antécédents et au contexte clinique.

- Oxygénothérapie : administration d’oxygène (masque, lunettes) pour corriger la désaturation. Si l’insuffisance respiratoire persiste, ventilation non invasive (CPAP/BiPAP) ; en cas d’échec, intubation et ventilation mécanique.

- Diurétiques de l’anse : furosémide en intraveineux pour induire une diurèse et diminuer la surcharge hydrosodée, avec surveillance de la fonction rénale et des électrolytes.

- Vasodilatateurs (selon tension artérielle) : diminution de la pré- et/ou post-charge, allègement du travail cardiaque et baisse de la pression pulmonaire.

- Prise en charge de la cause : revascularisation en cas d’infarctus, contrôle d’une poussée hypertensive, antibiothérapie en cas d’infection, traitement d’une arythmie, stratégie adaptée en cas de SDRA, etc.

- Mesures associées : position demi-assise, restriction hydrosodée si indiqué, surveillance rapprochée (pouls, tension, diurèse, saturation).

Après stabilisation, un travail d’optimisation au long cours est entrepris : ajustement des traitements de fond (insuffisance cardiaque, tension artérielle, pathologies respiratoires), éducation thérapeutique, planification du suivi et repérage des signaux d’alerte (prise de poids rapide, dyspnée inhabituelle, œdèmes des chevilles).

Prévention : organisation du quotidien et facteurs modifiables

La prévention s’appuie sur deux axes : gestion de la maladie sous-jacente et adaptation du quotidien pour limiter les facteurs aggravants.

- Suivi cardiologique : observance des traitements, contrôle de la tension, bilans réguliers, ajustements précoces en cas de décompensation.

- Alimentation adaptée : réduction du sel si indiqué, contrôle des apports hydriques selon l’avis médical, repérage des aliments fortement salés.

- Activité physique encadrée : exercices réguliers et modérés si l’état le permet, réentraînement à l’effort après avis professionnel.

- Vaccinations : mises à jour (grippe, pneumocoque) selon recommandations afin de réduire le risque de pneumonies sévères.

- Repérage précoce des infections respiratoires : fièvre, toux qui s’aggrave, expectorations anormales, essoufflement nouveau.

L’organisation matérielle compte également : aménagement du domicile, aides humaines, coordination des soins. Des dispositifs fiscaux contribuent à alléger une partie des coûts ; le crédit d’impôt pour le maintien à domicile en fournit un exemple dans le cadre d’un accompagnement organisé à domicile.

Espérance de vie avec un œdème pulmonaire : de quoi dépend le pronostic ?

L’espérance de vie après un épisode d’œdème pulmonaire dépend de la cause, de l’âge, des comorbidités et de la rapidité de la prise en charge. Lorsqu’un facteur transitoire a été corrigé (poussée hypertensive maîtrisée, infection traitée), la récupération peut être durable. Lorsque l’origine correspond à une insuffisance cardiaque installée, le pronostic dépend du stade, de la fraction d’éjection, de la tolérance à l’effort et de la capacité à stabiliser la maladie (observance, adaptation thérapeutique, prévention des récidives).

- Origine non cardiogénique corrigée : maintien d’une fonction respiratoire satisfaisante à moyen terme si la pathologie causale est résolue.

- Insuffisance cardiaque légère à modérée : une proportion importante de patients se maintient à 5 ans lorsque les traitements sont bien suivis et la tension artérielle contrôlée.

- Insuffisance cardiaque avancée : survie à 5 ans plus faible ; optimisation thérapeutique et évaluation spécialisée nécessaires.

Au-delà des chiffres, la trajectoire dépend d’éléments concrets : nombre de décompensations par an, reprise progressive des activités, qualité du sommeil, tolérance à l’effort, stabilité du poids et des œdèmes périphériques, contrôle des facteurs métaboliques (glycémie, tension). La fonction rénale intervient aussi, car elle conditionne l’efficacité des diurétiques et l’équilibre hydrique. Une surveillance régulière du bilan biologique, incluant la créatinine et les électrolytes, contribue à prévenir les déséquilibres.

La coordination entre soignants, aidants et patient, l’accès à des informations claires et des outils de suivi réduisent les complications. Dans certains contextes, l’usage d’un système d’alerte à domicile améliore la sécurité ; la page téléassistance seniors décrit ce type d’organisation pour détecter rapidement une aggravation (chute, malaise, détresse).

Exemples concrets de situations et repères pratiques

Les exemples suivants illustrent des décisions courantes dans la vie quotidienne d’un patient âgé avec antécédents cardiaques.

- Prise de poids rapide : +2 kg en quelques jours avec chevilles qui gonflent et essoufflement inhabituel. Le patient note ses valeurs, vérifie la prise des traitements et contacte l’équipe soignante ; un ajustement des diurétiques est parfois décidé pour éviter l’hospitalisation.

- Infection respiratoire : toux, fièvre, désaturation modérée. Le médecin réalise l’examen clinique, prescrit une radiographie si besoin et met en place un traitement ciblé. L’objectif est d’éviter l’aggravation vers un œdème non cardiogénique.

- Poussée hypertensive : céphalées, bourdonnements, tensions très élevées. Un réajustement thérapeutique et une surveillance rapprochée limitent le risque d’œdème aigu.

- Retour d’hospitalisation pour œdème aigu : plan de soins, éducation thérapeutique, rendez-vous programmés, pesée quotidienne et carnet de symptômes pour repérer tout signal anormal.

| Signal à surveiller | Action immédiate | Objectif |

|---|---|---|

| Dyspnée qui augmente, orthopnée nouvelle | Repos demi-assis, mesurer SpO2 si possible, contacter un professionnel | Limiter la détresse, déclencher la prise en charge |

| Prise de poids > 2 kg/3 jours | Échanger rapidement avec l’équipe soignante, vérifier l’observance | Éviter la décompensation |

| Chevilles très gonflées, toux mousseuse | Évaluation médicale rapide | Adapter diurétiques et bilan |

Dans le suivi, la présence d’une fatigue qui s’installe sur plusieurs semaines, d’une baisse d’appétit durable, d’une difficulté à reprendre l’activité quotidienne ou d’un sommeil fragmenté constitue un ensemble d’indices à documenter, surtout chez les personnes âgées. La consigne reste identique : dater l’apparition, noter la fréquence et discuter rapidement avec un professionnel pour éviter une aggravation silencieuse.